Щелевая лампа — что такое и для чего нужна в офтальмологии

Невозможно представить кабинет современного офтальмолога без щелевой лампы. Она необходима при проведении биомикроскопических исследований частей глаза, доступных при наружном осмотре – склеры, роговицы, конъюнктивы, хрусталика, радужной оболочки. В современной офтальмологии щелевая лампа стала незаменимым инструментом для диагностики широкого спектра заболеваний. Прибор позволяет изучить ткани органа зрения с использованием сильного оптического увеличения. Такое исследование необходимо для постановки диагноза при многих офтальмологических заболеваниях и повреждениях глаз. Осмотр с использованием щелевой лампы особенно необходим людям, постоянно пользующимся контактными линзами. Он позволяет обнаруживать нарушения в оптических структурах глаза и выстилающих тканях, чтобы вовремя проводить соответствующее лечение.

Невозможно представить кабинет современного офтальмолога без щелевой лампы. Она необходима при проведении биомикроскопических исследований частей глаза, доступных при наружном осмотре – склеры, роговицы, конъюнктивы, хрусталика, радужной оболочки. В современной офтальмологии щелевая лампа стала незаменимым инструментом для диагностики широкого спектра заболеваний. Прибор позволяет изучить ткани органа зрения с использованием сильного оптического увеличения. Такое исследование необходимо для постановки диагноза при многих офтальмологических заболеваниях и повреждениях глаз. Осмотр с использованием щелевой лампы особенно необходим людям, постоянно пользующимся контактными линзами. Он позволяет обнаруживать нарушения в оптических структурах глаза и выстилающих тканях, чтобы вовремя проводить соответствующее лечение.

Назначение щелевой лампы в офтальмологии

Основные цели использования щелевой лампы:

-

Детальный осмотр передних и задних структур глаза.

-

Выявление воспалительных процессов, повреждений и новообразований.

-

Диагностика катаракты, глаукомы, заболеваний роговицы и других патологий.

-

Контроль эффективности лечения и отслеживание динамики заболеваний.

Щелевая лампа помогает офтальмологу получить объёмное представление о состоянии глаза, что значительно повышает точность диагностики. Без этого прибора было бы сложно своевременно выявлять многие опасные заболевания.

Какие болезни выявляются офтальмологической лампой?

Оборудование используется для определения многочисленных заболеваний, среди которых:

- патология радужной оболочки

- глаукома

- воспаление век

- опухоль

- склерит

- катаракта

- дистрофические изменения роговицы

История создания глазной лампы

В 1823 году естествоиспытатель из Чехии Ян Пуркинье собрал устройство, в котором одно увеличительное стекло использовалось собственно для увеличения изучаемых объектов, а второе – чтобы сфокусировать лучи источника света, размещённого сбоку. Однако в то время идея не могла быть должным образом реализована из-за недостаточного развития (а вернее, полного отсутствия) осветительной техники.

Идея получила развитие в 1911 году благодаря шведскому офтальмологу Альвару Гульстранду, который придумал и изготовил первый прототип современного устройства. Это была достаточно простая система оптики с щелевидной диафрагмой. В качестве источника света использовалась лампа Нернста на креплении, позволявшем перемещать её в двух осях. Современное название закрепилось за прибором лишь три года спустя.

В дальнейшем конструкция была улучшена и дополнена. Так, вместо обычного увеличительного стекла начали использовать микроскоп, что существенно расширило возможности прибора. Источник света тоже подвергался неоднократным усовершенствованиям. В 1926 году в конструкцию ввели специальный столик, чтобы фиксировать подбородок пациента. В 1927 году оборудование впервые было использовано для фотографирования структур глаза. Щелевую лампу к тому времени изготавливали многие компании, которые вносили свои изменения и дополнения в её конструкцию. Наиболее удачные идеи использовались в дальнейшем производстве приборов.

Виды щелевых ламп

Щелевые лампы могут различаться:

-

По типу освещения (например, с возможностью настройки ширины и высоты светового пучка).

-

По мобильности (стационарные и переносные модели).

-

По дополнительным функциям (некоторые модели могут быть оснащены видеосистемой для записи осмотра).

Наиболее распространённые модели включают как классические щелевые лампы, так и современные приборы с цифровыми технологиями. Выбор конкретной модели зависит от потребностей клиники и специфики работы офтальмолога.

Щелевая лампа Dixion S280 S

Многофункциональный офтальмологический прибор, обеспечивает высокую точность и детализацию изображения благодаря высококачественной оптике, устраняющей искажения.

Страна производства: Китай

Щелевая лампа S350 S Dixion

Современное диагностическое устройство, предназначенное для детального исследования структур глаза, широко используется в офтальмологических клиниках и кабинетах.

Страна производства: Китай

Щелевая лампа Shin Nippon SL-45

Прибор широко применяется в офтальмологических клиниках и кабинетах для точной диагностики заболеваний, позволяет проводить детальный осмотр структур глаза и выявлять различные патологии.

Страна производства: Япония

Щелевая лампа HS 5500 Huvitz

Современное офтальмологическое устройство, предназначенное для детального исследования структур глаза и точной диагностики различных заболеваний.

Страна производства: Южная Корея

Устройство и принцип работы щелевой лампы

Принцип работы щелевой лампы основан на создании узкого пучка света, который направляется на исследуемую область глаза. Благодаря этому свет проникает в ткани под разными углами, позволяя увидеть их в разрезе. Врач наблюдает за структурой глаза через микроскоп, который может быть настроен под разные углы обзора.

Принцип работы щелевой лампы основан на создании узкого пучка света, который направляется на исследуемую область глаза. Благодаря этому свет проникает в ткани под разными углами, позволяя увидеть их в разрезе. Врач наблюдает за структурой глаза через микроскоп, который может быть настроен под разные углы обзора.

Отличие от других методов обследования:

-

В отличие от обычной офтальмоскопии, щелевая лампа даёт более детальное изображение.

-

В сравнении с ультразвуковым исследованием, она позволяет визуально оценить состояние тканей без использования волн.

Щелевая лампа сочетает в себе мощный источник света и микроскоп, что позволяет врачу проводить биомикроскопию — исследование живых тканей глаза в мельчайших деталях.

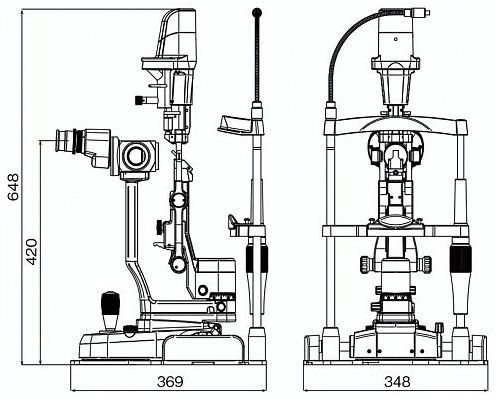

Конструкция обязательно содержит:

- Источник света с возможностью регулировки интенсивности и угла освещения – в настоящее время это галогеновая либо светодиодная лампа, обеспечивающая световой поток необходимой интенсивности;

- увеличительная оптика, в качестве которой используется микроскоп с бинокуляром;

- опорные подставки для головы пациента с добавочными столиками.

Специальные ручки предусмотрены для изменения фокусного расстояния, перемещения оптики в двух направлениях. По умолчанию оси оптической и осветительной системы сведены воедино, кроме выполнения специфических исследований, когда их разделяют специально.

Осветительная система оборудована щелевидной диафрагмой и дополнительными фильтрами, комплектация которых зависит от модели прибора. Система линз микроскопа, как правило, обеспечивает кратность увеличения в пределах 3-3,5 раз. Окуляр предусматривает изменение (преимущественно ступенчатое) оптической силы в диапазоне 5 - 50 крат. Возможно добавление более мощного окуляра с максимальным увеличением до 70 крат.

Щелевые лампы комплектуются двумя разновидностями микроскопов:

- Обычными с источником света, размещаемым сверху или снизу (3-ступенчатое либо 5-ступенчатое увеличение);

- микроскопами Грену (2-ступенчатое увеличение).

Западноевропейские офтальмологи предпочитают пользоваться щелевыми лампами с осветительным прибором верхнего расположения, японские – с нижним размещением источника света. В нашей стране в ходу оба варианта.

Базовые фильтры, входящие в комплектацию лампы

- фильтр поглощения тепла или нейтрально-серый (чтобы приглушить интенсивность светового потока);

- белый свет;

- синий кобальт, чтобы выполнять обследование с применением флюоресцеина;

- барьерный фильтр Враттена жёлтого цвета, который располагают перед линзами и применяют одновременно с синим кобальтом, чтобы увеличить контрастность флюоресцеина – такое сочетание пропускает зелёные флюоресцентные лучи и блокирует голубое излучение, которое отражает поверхность роговицы;

- зелёный, не пропускающий красные лучи и усиливающий контрастность при исследовании роговицы на признаки васкуляризации, а также для улучшения восприятия при прокрашивании бенгальским розовым красителем;

- диффузный, обычно устанавливаемый снаружи;

- поляризационный, чтобы убирать ненужные отражённые лучи и для усиления незначительных изменений.

Как обследуют глаза с использованием щелевой лампы

Подготовка пациента:

-

Обычно не требуется специальной подготовки;

-

Важно сообщить врачу о ношении контактных линз, если таковые имеются.

Процедура осмотра:

- Офтальмолог усаживает пациента за столик, на котором расположена щелевая лампа. Высоту устанавливают в средней области имеющегося диапазона, окуляры заранее настроены под межзрачковое расстояние врача и силу его зрения. Благодаря подстройке положение столика и подпорки под голову регулируют, чтобы пациент не испытывал дискомфорта.

- Врач садится напротив пациента и направляет на исследуемый глаз луч, испускаемый щелью диафрагмы. При повышенной чувствительности к световым лучам глаза предварительно обрабатывают анестезирующим раствором.

- Проходящий через узкую щель сфокусированный пучок света формирует так называемый световой срез глазного яблока, который офтальмолог изучает при помощи микроскопа. Чтобы лучше рассмотреть те или иные детали, он периодически регулирует интенсивность и линейные размеры освещаемой области. Смена фильтров, контрастности и освещённости позволяет тщательно изучить мельчайшие изменения в тканях глазного яблока. Чтобы выделить дефекты, сделав их более заметными, используют безвредные окрашивающие растворы – флюоресцеин, бенгальский розовый, лиссамин зелёный.

Длительность процедуры обычно составляет несколько минут, она безболезненна и не вызывает дискомфорта у пациента.

Методы биомикроскопии с использованием щелевой лампы

- Прямое освещение. Осветительный пучок направляют прямо на изучаемый участок глаза. Это начальный этап любого исследования, на котором оценивают прозрачность хрусталика и других глазных оптических сред, выявляют очаги помутнения и другие наиболее грубые патологии. Сужение щели позволяет рассмотреть более мелкие и тонкие детали.

- Непрямое освещение. Осветительный пучок направлен рядом с изучаемым участком, фокусы микроскопа и источника света разведены. Врач рассматривает участок глаза, освещённый отражённым светом. Контраст между хорошо подсвеченными и слабо освещёнными участками позволяет выявить мелкие патологии – атрофию участков радужной оболочки, кровоизлияния, кистозные образования и т.д.

- Переменное освещение. Метод заключается в варьировании двух вышеописанных способов и позволяет обнаруживать мелкие инородные частицы, в том числе стеклянную крошку в хрусталике и роговице, которые невозможно обнаружить другими способами.

- Отражённый свет. В этом случае используются световые лучи, отражаемые глазным дном или радужной оболочкой. В результате становятся заметны мелкие дефекты эндотелиальной и эпителиальной ткани, присутствие инородных частиц, локальные отёки и другие патологии, а также недавно образованные капилляры.

- Проходящий свет. В этом случае световой луч фокусируется позади исследуемого участка, отражается от непрозрачного экрана и подсвечивает нужный фрагмент глазной структуры. Чтобы подсветить роговицу, используют оболочку радужки, для изучения радужной оболочки – хрусталик. При изучении передней части хрусталика используется отражающая способность его задней поверхности, для задней части стекловидного тела роль экрана выполняет глазное дно. Отражённый свет тоже позволяет выявлять малозаметные дефекты и патологические образования, которые трудно рассмотреть в других условиях.

Как правило, в процессе биомикроскопического исследования используют два основных приёма.

- Скользящий луч. Полосу света передвигают по изучаемому участку глаза из стороны в сторону для выявления неровностей, образуемых патологиями роговицы, инфильтратами, новообразованными сосудами. Метод позволяет определить глубину дефектных участков.

- Зеркальное поле. Метод эффективен, если возникает необходимость в изучении границы оптических сред: хрусталика и роговицы. При этом ось микроскопа ориентируется не на сфокусированное пятно света, а на луч, отражённый от границ сред.

Настройка и техническое обслуживание щелевой лампы

Основные этапы настройки оборудования:

-

Регулировка освещения — установка нужной ширины и высоты светового пучка;

-

настройка микроскопа — подбор оптимального увеличения и фокусировки;

-

проверка корректности работы всех компонентов.

Как правильно включать и выключать щелевую лампу:

-

Следовать инструкции производителя;

-

убедиться в правильности подключения к электросети;

-

избегать резких перепадов напряжения.

Рекомендации по уходу за устройством:

-

Регулярно очищать оптические элементы специальными средствами;

-

проводить профилактическое обслуживание согласно графику;

-

своевременно обращаться в сервисный центр при обнаружении неисправностей.

Поверка и калибровка щелевой лампы проводятся в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями производителя.

Часто задаваемые вопросы и мифы о щелевой лампе

-

Можно ли испортить зрение при обследовании щелевой лампой?

Нет, обследование с использованием щелевой лампы не несёт риска для зрения. Это безопасная диагностическая процедура. -

Почему иногда после осмотра в щелевой лампе глаза видят по-разному?

В некоторых случаях для осмотра могут использоваться капли для расширения зрачков, что временно влияет на остроту зрения и восприятие света. Это временное явление, которое быстро проходит. -

Нужно ли бояться осмотра на щелевой лампе?

Осмотр на щелевой лампе — стандартная диагностическая процедура, которая не вызывает боли или дискомфорта. Нет причин для страха или беспокойства.

Значение щелевой лампы для сохранения зрения

Щелевая лампа — важный инструмент для ранней диагностики заболеваний глаз. Своевременное обследование с её использованием помогает выявить патологии на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Рекомендуется регулярно посещать офтальмолога и следовать его рекомендациям по проведению необходимых обследований.